前两天,宁波爱尔光明眼科医院一张眼底检查报告,让视光群里的医生们顿时不淡定了。

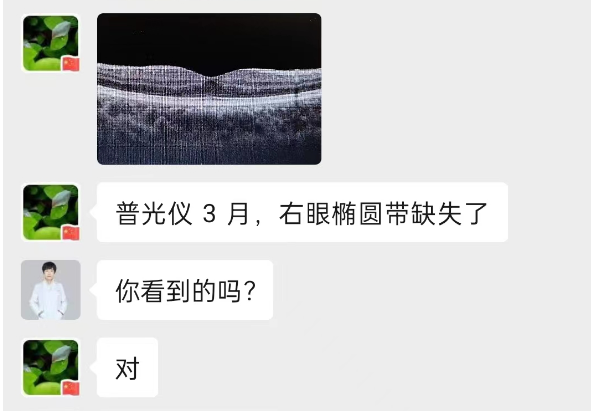

原来是有一名患者使用了3个月哺光仪后,右眼椭圆体带都缺失了(椭圆体带是人眼感光细胞所在的部位,损伤破坏后不可再生)…这个真实的案例也引起了视光医生的高度关注。

未使用哺光仪前影像

使用哺光仪3个月 右眼椭圆体带缺失

眼下要说什么最能牵动家长心,“护眼”、“近视管理”肯定算其中一类。

但是在花样繁多的护眼技巧、近视防治工具里,也存在很多不安全乃至是“智商税”的产品,不规范地使用甚至会危及儿童身体健康。

关注孩子近视的家长们,这两年或许听说了一个新名词——“哺光仪”。作为近年来大家关注的热点,也是目前近视管理领域颇具争议的技术和仪器。

“能够取代OK镜,让孩子近视不再加深,近视控制效果达到97%...”“每天使用 6 分钟,就相当于「沐浴」阳光 2 小时。”

这么好的疗效,家长听着都会心动吧?在各种引导和宣传下,说不定就会给孩子尝试了。

但在不久前,中国消费者报也报道了这样一则新闻:

湖南的李女士,给12岁的女儿,使用了哺光仪治疗近视眼,结果造成视网膜黄斑光损伤。她介绍道,去年3月份开始,女儿就开始使用哺光仪,在未使用哺光仪前,女儿的双眼裸视力均为0.15,矫正视力均为1.0。在今年的3月份,在北京同仁医院的视力检查结果为,双眼裸视力仅0.01,矫正视力分别为0.5和0.6。

随后中纪委发文呼吁相关部门强化对哺光仪等儿童近视康复治疗市场的监管,锐评:“即使是一例并发症或者副作用,对孩子视力的伤害都是灾难性的。”

面对这一情况,我们应该怎么理性看待哺光仪呢?

哺光仪是什么?

或许我们都听过,光照对于防控近视是有一定作用的。这一点,也被很多国内外的研究普遍证实了。所以专家才呼吁每天要保证至少2小时的户外活动…

而哺光仪是一种发射 650nm 可见红光的设备,用于“替代”自然光,促使视网膜产生和分泌更多的多巴胺,改善眼底的血液循环,从而控制眼轴不增长或缩短眼轴。

在相关宣传中提到,哺光仪可以对视网膜后极部进行光营养补给,从而解决青少年儿童户外活动少、光照不足的问题。

哺光仪确定安全吗?

从目前的患者统计以及以往的文献资料来看,哺光仪对短期内的近视防控确实有一定的效果,就长远效果与安全性而言,学界仍然没有定论。

由于阳光是全光谱的光源,里面不止有红光,还有其他波长范围的光,而哺光仪发出是一种波长固定的激光,光源成分、光照度等完全无法与阳光比拟。

户外阳光对孩子,不仅仅有防控近视作用,对孩子生长发育也很重要,这都是哺光仪所代替不了的。

因而在《共识》中对此做了这样的陈述:

“迄止目前,长期RLRL(低强度红光)照射是否会造成眼部结构与功能性损害尚不可知。”

总的来说,哺光仪这项技术还是属于非常“新”的事物,也就是还处在早期应用的阶段,更长期的效果,相关的研究也无法做出准确的判断,并不能作为近视防控的首选方案。

如果已在使用哺光仪,建议家长定期带孩子到正规医院进行全面的视觉评估,监控使用安全,规避相关风险。必要时调整近视防控方案。

最后眼科专家呼吁:安全永远是第一位的!为了近视防控冒险去尝试一些没有经过长时间安全验证的手段,如果不幸出现损伤,那就得不偿失了。

儿童青少年具体的近视管理方案,还是要去专业的眼科医院做全面的检查后,再由医生制定个性化的诊疗方案哦。